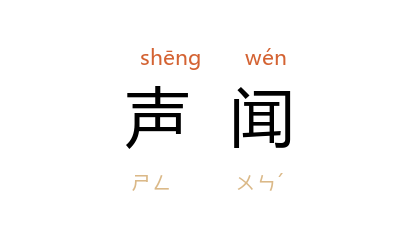

声闻

词语解释

声闻[ shēng wén ]

⒈ 亦作“声问”。

⒉ 音信。

⒊ 名声。

引证解释

⒈ 亦作“声问”。音信。

引《国语·越语上》:“寡君 句践 乏无所使,使其下臣 种,不敢彻声闻於天王。”

《吕氏春秋·赞能》:“孙叔敖、沉尹茎 相与友, 叔敖 游於 郢 三年,声问不知,修行不闻。”

《汉书·苏武传》:“前发 匈奴 时, 胡 妇适产一子 通国,有声问来,愿因使者致金帛赎之。”

《北史·儒林传下·刘炫》:“炫 与妻子,相去百里,声闻断絶。”

宋 沉括 《梦溪笔谈·谬误》:“丁晋公 之逐,士大夫远嫌,莫敢与之通声问。”

范文澜 蔡美彪 等《中国通史》第三编第四章第一节:“唐 北庭 节度使 李元忠、安西 四镇留后 郭昕 率将士守境,与朝廷声问中断。”

⒉ 亦作“声问”。名声。参见“声闻过情”。

引《荀子·大略》:“德至者色泽洽,行尽而声问远。”

《韩非子·内储说上》:“子闻寡人之声闻,亦何如焉?”

《三国志·蜀志·许靖传》“南阳 宋仲子 於 荆州 与 蜀郡 太守 王商 书” 裴松之 注引 晋 陈寿 《益州耆旧传》:“商 字 文表,广汉 人,以才学称,声问著於州里。”

唐 玄奘 《大唐西域记·健驮逻国》:“﹝论师﹞少好学,有才辩,声闻遐被,法俗归心。”

宋 沉辽 《真觉开堂》:“自诸祖述作已达者,皆著声问。”

清 曹寅 《题云辨上人小照》诗:“行识自来矜色相,声闻何惜证飞仙。”

⒊ 梵文意译。佛家称闻佛之言教,证四谛之理的得道者。常指罗汉。

引《大乘义章》卷十七:“观察四諦而得道者,悉名声闻。”

《大乘义章》卷十七:“从佛声闻而得道者,悉名声闻。”

《敦煌变文集·维摩经押座文》:“五百声闻皆被訶,住相法空分取证。”

国语辞典

声闻[ shēng wén ]

⒈ 佛教谓从他人开示、教授佛法,进而修行悟道者。

引《妙法莲华经·卷二》:「我今还欲令汝忆念本愿所行道故,为诸声闻说是大乘经。」

声闻[ shēng wèn ]

⒈ 名誉、声望。

引《孟子·离娄下》:「故声闻过情,君子耻之。」

分字解释

※ "声闻"的意思解释、声闻是什么意思由国学字典提供。

声闻的造句

- 摩诃萨众、独觉、声闻并余能赞佛、法、僧者,常得亲近恭敬供养。

- 鹤鸣九皋,声闻于天,若其无耳,何以听之?

- 立业建功,事事要从实地着脚,若少慕声闻,便成伪果。

- 持经观音,即声闻观音,声闻是闻佛音教导而开悟,以其大愿,引导众生开大智慧。

- 因此阿罗汉又叫做愚法声闻,得证有余依涅盘,还要努力前进,加行用功,来灰身泯智,到涉俗利生,从空出假,才能称为大阿罗汉,得证无余依涅盘。

- 外三乘是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘,是指阿罗汉、辟支佛、菩萨所行之四谛、十二因缘、六度万行等法,泛指显教。

- 顷之,和、霸不穆之声闻於权耳,权禁断往来,假以精学。

- 弱质岂自负,移根方尔瞻。细声闻玉帐,疏翠近珠帘。未见紫烟集,虚蒙清露沾。何当一百丈,欹盖拥高檐。

- 你是鲁国闻人,通达古今,学识渊博,名声闻于诸侯,季孙大人有志强大鲁国,怎会舍仲尼这等贤才而不用呢?如果你愿意从仕,愚兄可以为你引荐。

- 编辑不但要有一双慧眼,同时他们还根据市场调查、往昔经验去策划选题,与作家沟通,最终推出一位位声闻遐迩的大作家,自己也成为了众人敬仰的名编。